INSIGNIFICANCIAS *

Conversación entre dos chicas de unos veinticinco años en un café del centro de Valencia (no invento ni una palabra, lo juro):

-"¿Te gustó el piso que viste con tu novio?"

-"Sí, pero está junto al antiguo matadero... no sé tía, creo que no podría vivir allí, todo lleno de los espíritus de las vacas muertas."

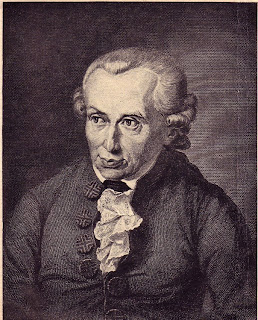

Cuando leí a Kant en el instituto dí por cierto que su frase "La Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad" se limitaba a enunciar un estado de hecho, una realidad irreversible contra la que ya nada podrían hacer los viejos fantasmas feudales de la superstición y la servidumbre... no se me ocurrió pensar que a lo mejor se trataba sólo de un desiderata del siglo XVIII, el primer avistamiento de una corriente minoritaria que no tendría por qué imponerse o que, para ser más exactos, triunfaría sólo de forma torcida, pagando peajes que Kant no hubiera imaginado ni en sus peores pesadillas. ¿Qué separa a ese par de cenutrias del abotargado y temeroso espíritu medieval? Comparadas con la Edad Media, son ciertamente mujeres modernas, liberadas e independientes... pero temo que no exactamente en el sentido en que los ilustrados hablaban del ciudadano emancipado de un mundo que avanzaba irremediablemente hacia mejor. ¿Dónde está pues la diferencia entre quienes en el siglo XI creían que no caía una hoja otoñal de un árbol sin que el Supremo -o el Maligno- interviniera, y quienes ahora habitamos en el mapa referencial de las películas de terror para adolescentes, las marcas legendarias de ropa o las series americanas de la tele? Yo diría que en la banalidad.

En el imprescindible Divertirse hasta morir, Neil Postman sostiene la hipótesis de que la literatura utopista que nos proporciona la pista buena para entender lo que nos está pasando no es la de Orwell sino la de Huxley. A uno le gustaría pensar que una policía malvada dirigida con mano de hierro por el Ministerio de la Verdad nos vigila, persigue, tortura y asesina en cuanto hacemos asomar el mínimo chispazo de libre pensamiento tal y como se nos relata en 1984. España vivió algo de esto -aunque más cutre, porque Franco estaba demasiado entretenido censurando besos y escotes de Hollywood como para además leer a Orwell-durante cuarenta años que parecieron trescientos... Los censores fueron al paro y todo ha saltado en pedazos en tan poco tiempo que, antes de felicitarnos por nuestra suerte o por el éxito de nuestra valerosa lucha contra los mandarines, deberíamos preguntarnos si por el camino se nos ha escapado algo sin que nos diéramos cuenta. En otras palabras: ¿no será que ahora no se nos prohíbe leer porque la discrepancia ya no molesta? ¿no será que todo el prestigio del que se invistieron las tetas de las portadas kiosqueras y los revolucionarios textos de Marx y Bakunin se debían exclusivamente a quienes, empeñados en que nuestros tiernos ojos no pudieran verlos, nos hicieron creer que eran realmente peligrosos?

Lo dice una canción de Sabina en relación a una amada a la que haríamos mejor en dar definitivamente por perdida: "no pido perdón, ¿para qué, si me va a perdonar porque ya no le importa?" No les importa, ya véis, podemos empapuzar a nuestros alumnos con literatura transgresora y films desgarradoramente libertarios que a ellos les va a interesar mucho más la última edición pirateada de Dragonball, que no sé lo que es pero que a los adolescentes con los que trato les parece el último grito en cuestión de Revoluciones.

"En 1984, de Orwell, la gente es controlada inflingiéndole dolor, mientras que en Un mundo feliz, de Huxley, es controlada inflingiéndole placer". (Postman)

Históricamente, las sociedades no se han constituido en la interrogación, en la pregunta por su propia legitimidad, sino más bien en la clausura y la inviabilidad de dicha capacidad de cuestionamiento, de manera que no era admisible dudar ni de lo instituido ni de lo heredado. La anomalía salvaje de la historia llega cuando alguien como Kant nos espeta "atrévete a pensar", consigna sin la cual todo acto de pensamiento no teledirigido por los mandarines es subversivo y culpable. Lo peculiar de nuestro tiempo no es que el poder haya sofisticado la tecnología que cortocircuita la circulación de la ideas, lo novedoso es que a fuerza de dejarlas proliferar -incluso haciéndolas proliferar él mismo- ha conseguido que dejen de tener efecto, convirtiéndose en meros signos flotantes, pecios que nadan a la deriva en la superficie de la publicidad, los premios literarios o los círculos de intelectuales en nómina de los grandes grupos mediáticos. Y así se cumple la vieja estrategia del aquietamiento: evitar que se diferencien los estados de hecho de los juicios de validez, o lo que es lo mismo, conseguir que no prendan entre la gente las únicas preguntas filosóficas verdaderamente trascendentes: ¿es lo instituido tolerable? y en caso de respuesta negativa ¿es irremediable?

Dejenme que les traslade una anécdota que nos mantuvo entretenidos a unos cuantos en los últimos días y que creo que puede tener secretamente algo que ver con todo este asunto de las vacas muertas y el ascenso de la banalidad en nuestras sociedades, que no es otra cosa que la clausura del proyecto revolucionario por insignificancia -llamemosle "muerte natural"- y no por represión.

El vodevil se inicia hace apenas tres o cuatro días en la escuela donde trabajo. Enrique, un empleado que se ha reconocido públicamente como homosexual, deposita en la hemeroteca de la biblioteca varios ejemplares de la revista gay Zero. No conozco demasiado esta revista, pero es fácil inferir por sus portadas que se ha significado durante los últimos años en la difusión de la cultura homosexual, el acting-out, o la denuncia de las ideologías y prácticas homofóbicas. Dado que creo que se trata de una publicación de calidad y que difundir el respeto a las distintas sexualidades y a la libertad de las personas es obligatoria en una sociedad democrática, veo con muy buenos ojos que aparezca Zero en el mismo estante que El País Semanal o Muy interesante. Apenas unas horas después, Enrique, visiblemente contrariado, me hace saber que todos los números de Zero han desaparecido de la biblioteca. Le digo que se calme, que espere a saber qué puede haber pasado, pero sobre mi mente planea tanto como sobre la suya la presunción de que se trata de un nuevo caso de agresión homófoba, otro acto fascista de censura a la libertad de expresión. Pasan las horas y preparo las baterías para cargar contra todo bicho viviente por la incapacidad de la sociedad española para asumir lo que significa el art. 1º de la Constitución con todas sus consecuencias. Las sospechas no tardan en dirigirse hacia el sector más ultramontano de la plantilla: el cura del centro, que ha oficiado de Torquemada a las órdenes de los chambelanes de Ratzinger... o acaso el profe de Historia, padre de cinco hijos y de atavío algo victoriano al que todos vinculamos al Opus Dei... La olla a presión sigue subiendo de temperatura, está a punto de estallar en la escuela otra guerra civil, yo estoy empezando a pensar en casarme con el conserge sólo para joder a todos los del PP...

Y de pronto, alguien me cuenta lo que verdaderamente ha pasado... Vaya chasco: no ha sido la derechona rancia y feudal; ha sido un profesor adánico -que creía que Zero era una publicación especializada en aviones de combate- el que escondió los ejemplares en un cajón cuando vio que unos niños de once años armaban algarabía en la biblioteca cada vez que abrían la revista. Ni agresión homófoba, ni censura -propiamente dicha- ni nada de nada... Y me pregunto: ¿es que ya no os molesta -os digo a vosotros, reaccionarios, clericales y amigos de la Cope 0 La Razón- que haya mariquitas y bolleras proclamando alegremente que lo son?

No pidan perdón, a ver si resulta que nos van a perdonar porque ya no les importa.

* Atención a la estremecedora imagen de entrada, no tiene desperdicio, es un retrato de una parte de la plantilla de empleados del campo de Auschwitz en la época más "productiva" de la factoría. Agradezco a José Luis Cervera y a su blog la amabilidad de dármela a conocer.